ペンダント付トルク

- アケメネス朝ペルシア

- 紀元前4世紀

- 金、ラピスラズリ、紅玉髄(カーネリアン)、トルコ石、ガラスの象嵌

- H-26 W-25.7

この貴石やガラスの象嵌されたトルクには、エジプト、地中海文化の要素が見られる一方、意匠の内容はペルシャ本来のものであり、アケメネス朝文化の特質をよく伝えている。その裏に刻まれたギリシャ文字と布地の痕は、あるいはアレクサンダー大王の東征に伴う戦利品としてこれがギリシャに伝えられ、副葬品とされた事を示しているのかも知れない。

ペルシャではこの二対の翼を持つ形象は、古くは紀元前6世紀アケメネス朝第一代のキュロス王の建てた帝都パサルガダエの門柱に浮彫で描かれていますが、この体勢は前8世紀アッシリアのサルゴン王の建てた新都デュル・シャルルキンの門柱に描かれた精霊に酷似しています。

パサルガダエの精霊はエラムの衣装を着け、エジプトの頭飾を着けていますが、アッシリアの原形を踏襲していることは疑いなく、他にも下の部分だけですが、短い衣装をつけた兵士、獅子精霊、魚衣を着けた精霊、牛人といったアッシリアの典型的な魔除けの図像をあらわした浮彫が残っています。

当時ペルシャは大きな建造物を建てる伝統も石彫の伝統もなく、新都の建設にあたり、征服した民族から人材を用いたと言われ、おそらくこれらの題材も借りて来ざるを得なかったものと考えられています。

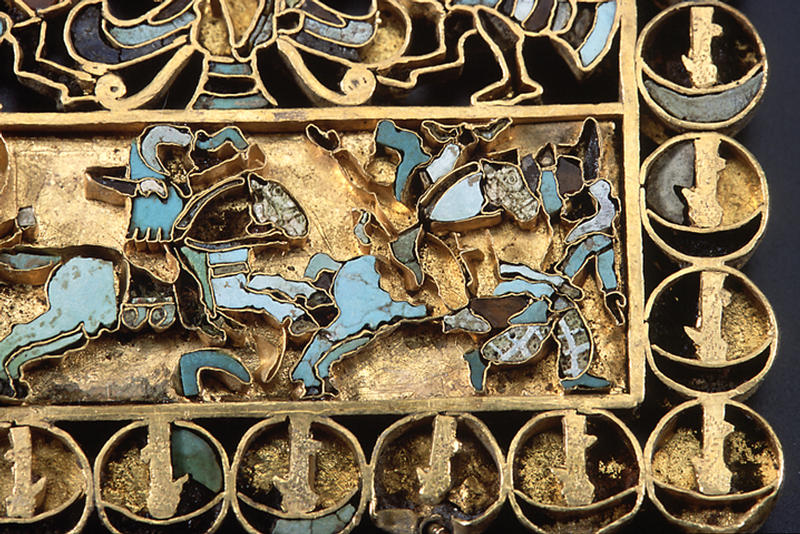

この華麗な金製トルク(首飾り)は、前面の平らな襟飾りのような部分、両端にアヒル頭部の付いた管状部分、前面に垂れ下がったペンダントの3つの部分からなり、全面が貴石とガラスを使った素晴らしい象嵌で飾られている。特に、ペンダント部分の上段中央に表現された神の顔、下段左端の兵士の顔、2頭の馬の顔と馬具、右端の兵士がはいているズボンは、モザイクガラスの技法によって細部が緻密に表現されており、卓越した技術を示している。

ペルシャのはじまり

紀元前7世紀末から6世紀初頭にかけて、メソポタミアの最大の帝国アッシリアとその最大のライバル、ウラルトゥは、あいついで北西イランのメディアと南メソポタミアのバビロニアの同盟勢力のもとに降り、更にそのイラン系メディアは西アジア世界を初めて統一する大帝国となりました。

イラン系メディアは程なく東南イランの大きい同盟勢力であったイラン系ペルシャに取って替わられ、アケメネス朝ペルシャが立ちました。

紀元前8-7世紀のこの混沌とした時代を通じて、これらメディア、ペルシャなどのイラン民族は好戦的な神々を仰ぐ伝統的な宗教から、秩序と正義そして平和をもたらす世界の救世主をあおぐゾロアスター教に急速に転向して行きました。

彼らは世界を善悪の対立としてとらえ、最終的に善の勝利としての審判が到来するとする終末論から、現実の世界の変容を求めました。

それは絶対善の創造神アフラ・マズダーのもとに統一された世界、アフラ・マズダーから多くの者の中の唯一の王となされた王を頂く巨大帝国をつくりあげることであったと言えます。

Mary Boyce/ A History of Zoroastrianism/ Leiden I- 1996-172ff. , II- 1982- 105 ff.

宝飾品ー腕輪、トルク、イヤリング、首飾、指輪印章他

有翼獣文様鉢

鴨装飾ブレスレット

鴨装飾ブレスレット

馬形リュトン

帝王闘争文様鉢

獅子頭形杯

二頭の馬浮彫

ライオングリフィン形リュトン

メディア人従者浮彫

銘文について

ペンダントの裏側に刻まれている文字は MN: A : DP : [ (1ミナ[ドラクマ)と読めますが、この最後の' [ ' は ' 2 '、' 3 '、' 6 '、' 7 ' と読む可能性があります。

アッチカの標準で表すならば432+(2×4.3)=440.6ないし462.1(g)となりますが、このトルクの422.5gの重量に今は失われている象嵌の石を含めた程の重量とほぼ一致するものと考えられます。

興味深い発見

興味深いことに、このトルクのペンダントの裏側にギリシャ文字が刻まれていることが最近の調査で判明しました。

これは全体の重さを記したものと思われますが、ギリシャ文化圏の重量単位で表現してあり、その書体から後世につけられたものであると考えられます。

しかもこのトルクの裏側には布地の密着していた痕跡も見られます。

あるいはこのトルクはアレクサンダーの時代に接収され、続くヘレニズムの時代にギリシャ系の人物の墓に副葬された、時代と民族、文化圏を越えて愛でられた古代の至宝であったのかもしれません。

この広範な時代地域の要素を含んだアケメネス朝ペルシャの美術はもじどおりギリシャ・地中海地域をも含めた西アジア古代美術を総合し完成したもので、それはまさにそのアケメネス朝ペルシャ帝国の形をあらわしていると言えるでしょう。

翼のある円盤

このいわゆるアフラ・マズダの表現については、有翼の環から半身を現している姿が一般的に知られていますが、本来はエジプトの隼形太陽神を象徴する有翼の太陽円盤が紀元前二千年紀前半に東地中海岸地域及びアナトリアに伝わり、おそらくそれが中空に浮かんでいた西アジアの日月の表現に変化を与えたと考えられます。

ついで前9-8世紀のアッシリアでは最高神アッシュールをその円盤の中にあてはめたと言う見方がありますが、一方でそれはしばしば太陽に喩えられる王の第二の自我を意味していたとも言われています。

ペルシャの場合は、一説にはアフラ・マズダの形姿をこの有翼円盤の中にあてはめたという見方がありますが、ヘロドトスによればペルシャ人はギリシャ人のようには人間の形姿を持った神を表現しなかったと言われ、事実ダレイオスの王墓にはアフラ・マズダへの祈りの言葉が書かれていてもこの神の図像は一切描かれていません。

むしろこの太陽円盤の由来を持つ形象は、本来隼の形態をとり太陽をも象徴するフワルナァ(王の神来の幸、恩恵)を表現していたと考えられています。

しかしながらゾロアスター教の前身であるイラン民族共通のマズダ教では、元来フワルナァはアフラ・マズダと並び敬うべきアフラに含まれていたものであり、フワルナァを崇敬する事とゾロアスター教の創造神アフラ・マズダを崇敬する事との間に明確な区別をつけることはむづかしかったとも言われます。

日月のフワルナァ

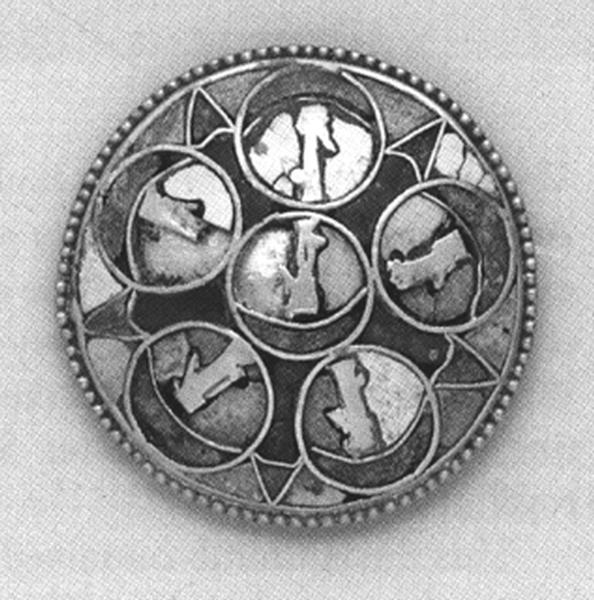

ペンダントの周囲と首輪に付けられた三日月形を囲むメダイオンの中に表された形象は、やはりペンダントの上段の二対翼を付けられた形象と相似型をとっています。

ゾロアスター教典では月には「フワルナァ(王の神来の幸、恩恵)の配布者」という呼名が当てられ「フワルナァを世界に間配る」ことがその割り当てられた使命とされていることから、この三日月を含むメダイオンの中の形象もクバレナァをあらわしたものと考えられています。

この太陽円盤と三日月のメダイオンにあらわされたフワルナァの相違は、日月が日に夜に神の栄光を地上に天降らせる役割の区別ほどのものであったと想像されています。

技法について

この象嵌技法やいくつかの意匠は本来紀元前二千年紀初頭のエジプトに由来し、それが当時交易その他の交渉のあったビュブロスなどの東地中海地域に伝えられましたが、同地からはこのトルクのペンダントとかなり類似性の高い意匠を持ったメダイオンやペクトラルが見付かっています。

これが紀元前一千年紀初頭アッシリアに伝わり象牙の象嵌細工や貴金属の象嵌細工が行われました。

このトルクの首輪部分とカラーの部分との接合部には、立体的に表された二つの家鴨の頭部が各々カラーの両端を食む形に構成されていますが、その頸部にはペルシャの都の一つ、スサのアクロポールから出土した腕輪を装飾する獅子の頸部に見られるものと同様の、波線によって構成される菱形網目意匠の象嵌が施されています。

これと同様の意匠はニムルド出土の象牙象嵌細工にも見られますが、これは東地中海域フェニキア由来のものと考えられます。

更にニムルドからは多くの象牙細工のほかに、金に貴石、七宝の象嵌のなされた腕輪が発見されています。

その象嵌の間に金で表現された精霊のシルエットの表面を彫金細工で微細表現をする技法はこのトルクを装飾するメダイオンのクバレナァやカラーの部分にあらわされた騎士の意匠にも見られます。

このようにこのトルクに見られる技法は一部アッシリア由来のものがあり、その図像の主要な内容はペルシャのものであるとしても、魔除けの図像に家鴨の図像を組み合わせ、薄いリボン状のセパレータで象嵌するなど、エジプトを含めた地中海地域の要素、おそらくフェニキア由来の要素がこの作品に大きな特徴を与えていると思われます。

トルクのかたち

このペンダント付トルク(首飾)は一般的なトルクの形と違って下部の中央にペンダントがつき、首輪部分の下部は巾が広くなってカラー(襟かざり)状になっています。

通常の西アジアのトルクは、単なる装飾ではなく地位をあらわしたものであると言われていますが、輪の部分が比較的単純でその下部は多くの場合開いており、その両端には主に動物の装飾がなされています。

その典型的な例がエジプトの彫刻に表現されているものがあります。エジプトはダレイオスの一代前のカンビュセスの時代にペルシャに併合され、第27王朝はペルシャ王がファラオとして統治しました。

ダレイオス大王の時代に作られた、プタァホテプという名の男性がペルシャの衣装をつけている彫像の胸元を見ると、エジプトのペクトラルの上に典型的なペルシャのトルクを着けています。

トルクはペルシャでも高い身分や功績をあらわしましたが、この彫像の出土した墓の他の物証と彼の母親の名前から、プタァホテプは生前財務長官という高い位の人物であったことがわかっています。

アケメネス朝ペルシャは大帝国の展開に従って、このような局面をむしろ積極的に作り出し、このペンダント(ペクトラル)付きトルクに顕われているような意匠上の融合が行われて行ったのではないかと想像されます。

オクサス神殿の遺物との類似

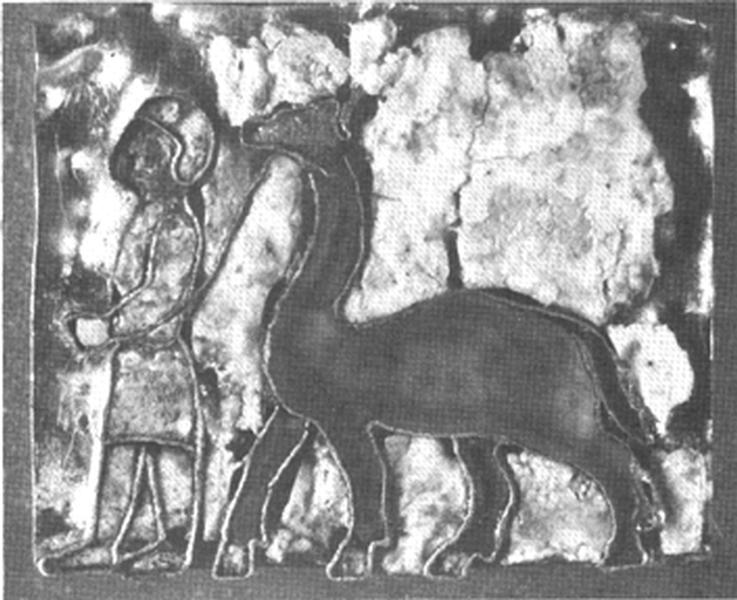

近年、中央アジア・北バクトリア・オクサスのアケメネス朝時代の神殿址から発掘された矩形の金製奉納板には、一瘤駱駝を奉納する人物が貴石とガラスの象嵌で表現されていますが、このトルクのペンダント部分に表現された人物と作行き及び技法の点でかなり酷似しています。

この奉納板に表現された人物とこのトルクのペンダントに表現された人物の大きさはほぼ同大(約12mm)であり、輪郭を形成するセパレータの巾もほぼ一致(1mm)しています。

しかしながらその駱駝の形状は、後脚が短く胴体腹部の線は通常の前傾型ではなくむしろ後傾型であり、脚先は平たくはなく馬の蹄様の形に表現されています。

これはこの駱駝にあまり親しみのない――例えば地中海地域――職人の仕事ではなかったかと想像されます。

「お守り」のトルク?

このトルクに見られる様々な色彩の石やそれを模したガラスの象嵌は、西アジアでは古くから護符として使われ各々の石には各々の護符としての効用が考えられていました。

このトルクには金の台座にこれらの煌びやかな象嵌がなされ、首輪の部分とペンダントの周りにかけて守護と幸運及び栄達を司るフワルナァを囲むメダイオンが連続して使用されています。

加えて胸の位置に魔除けの意味を強く持った図像(二対翼の精霊及びそれに寄り添う水鳥)を含むペンダントがついています。

このトルクは、古くからの古代オリエント文化の土壌に育まれた象徴性をふまえつつ、ペルシャ文化の上で「魔除け」とすぐれて「めでたい」意味合いを込めて作られた、 「お守り」的性格の強いものであったことが分かります。

精霊か神霊か

この二対の翼を持つ神霊または精霊表現については、前13世紀エジプト新王国の冥界の守護精霊(ka?)と思われる表現や、同時代にエジプトと交渉の深かったシリアの円筒印章の神霊表現に最も早く見られます。

そのシリアの流れを汲む紀元前一千年紀初頭のニムルドに見られるフェニキア由来の象牙装飾板、ほぼ同時代の西イラン・ルリスタンの青銅装飾版などに同様の意匠が見られます。

更に前9世紀初頭にはすでにヒッタイトの同様の精霊表現及びアッシリアのいわゆる神霊表現が存在し、前9-8世紀のウラルトゥでは二対の翼のついた環を着けた特有な神霊表現に次いで上記のアッシリアの精霊表現の類似例が見られ、前7世紀北西イラン・ジヴィエの精霊意匠、同時代メソポタミアの守護精霊の表現などを含めたものが一連の先駆的現象として捉えることができます。

とりわけ前6世紀アケメネス朝下の小アジア(サルディス)では既にこのトルクに酷似した二対翼の神霊または精霊を象った装飾板の存在が確認されています。

同様の現象は前7-6世紀ギリシャ陶器のゴルゴンやサルディニア島の宝飾品のスカラベの表現、前7-5世紀の東地中海キュプロス島のエジプトの強い影響を窺わせる銀器の精霊意匠、前6-5世紀の北イタリア・エトルリアの宝飾品の精霊意匠にも見ることができ、アケメネス朝の時代(前6-4世紀)には地中海からほぼ西アジア全域にわたる精霊及び神霊表現に展開していたことが窺われます。

これらの二対翼の精霊の系譜を見てくると、それが神霊の表現と言うよりも守護的性格を持った一群の精霊の表現であった可能性が高いと考えられます。

意匠について

このトルクの首飾部分には四層に分かれた象嵌の装飾がなされていますが、この貴石、準貴石の象嵌意匠及び技法はスサの墓地アクロポールから出土した宝飾品と大変近く、おそらく紀元前4世紀頃の同系の工房で作られたものと思われます。

ペンダント部分の下の段には戦闘の場面が描かれていますが、メディア人と思われる騎兵が、おそらく中央アジアのサカの一族と思われる騎兵を攻撃し、サカが敗走している場面であると考えられます。

上の段には二対の交差する翼をつけた、いわゆるアフラ・マズダとされる形象がおかれ、その両脇に家鴨型の鳥がよりそっています。

帝都建設の銘文

――そして此は私がスサに建てた宮殿。その資材は遠方より齎された。地面を地中の岩盤まで深く掘り下げた。土を取り除くと砂利が敷き詰められ、あるところは40キュビットあるいは20キュビットに達した。宮殿はこの砂利の上に建てられたのである。地中深く掘り、砂利を敷き詰め、泥煉瓦を作る―――――これら全ての作業はバビロニア人が行った。 杉材はレバノンの山からアッシリア人がバビロンまで運び、カリア人イオニア人がスサまで運んだ。シッソ材はガンダーラとカルマニアから、ラピス・ラズリ、カーネリアンの準貴石はソグディアナから。トルコ石はホラズム、銀とエボニー材はエジプト、壁の装飾はイオニア、象牙はエチオピア(クシュ)やインドそしてアラコジア、石柱はエラムのアビラドゥから運ばれた。石職人はイオニア人、リディア人。金細工師、象嵌細工師はメディア人、エジプト人。バビロニア人は煉瓦を焼き、メディア人、エジプト人は壁を装飾した。 このスサにすばらしいものを建てんとし、すばらしいものができた。願わくばアフラマツダの神が私、父ウィスタシュパそして我が同胞をみそなわし賜わんことを。

Walter Hintz/ The Elamite Version of the Record of Darius's Palace at Susa / 1950 Journal of Near Eastern Studies Vol.IX No.1

宝飾品ー腕輪、トルク、イヤリング、首飾、指輪印章他

有翼獣文様鉢

鴨装飾ブレスレット

鴨装飾ブレスレット

馬形リュトン

帝王闘争文様鉢

獅子頭形杯

有翼山羊装飾ブレスレット

獅子頭装飾ブレスレット

双獅子頭装飾ブレスレット

二頭の馬浮彫

ライオングリフィン形リュトン

メディア人従者浮彫

守護精霊

特に前6世紀頃のギリシャ陶器や、アッシリア、バビロニアの円筒印章には、古代オリエントでは古い歴史を持つ「動物の主人」の意匠を下敷きにしていると思われる、二対翼の精霊が両手に鳥や有翼の精霊を把持している図柄が見られます。

このトルクに表現された二対翼の精霊は、両脇から水鳥が寄り添う形を取っており、何らかこれらの同時代の印章と似通った魔除けの意味合いを持っていた事が想像されます。

この水鳥を伴う魔除けの図像は紀元前二千年紀のエーゲ海域(クレタ)起源と考えられ、前7世紀ロードス島の皿絵に表現されたゴルゴンは二対翼で水鳥を両手に把持し「動物の主人」形を示していますが、ゴルゴンは後に脅しや魔除けの意匠として翼や蛇の生えた顔の意匠に変貌し、しばしば鎧の胸元や門戸に表現されるようになりました。

ゴルゴンの二対翼がエジプト起源とすれば、その両手に把持する水鳥も「降魔」や「豊穣・再生」といったエジプトの家鴨の図像の意味合いが託されている可能性が考えられます。

この作品がトルクとしては異例のペンダント付きであり、水鳥を従えた精霊表現がその胸を覆う部分になされているのも、この魔除けの働きを狙ったことを裏付けるものと思われます。

Catalogue Entry

This pectoral is the most splendid example of Achaemenid court jewelry presently known. It comprises three different parts: a collar-like front section that is flat; a long, clasp-like, tubular element that attaches at duck's-head terminals; and a pendant hinged to the front.

According to ancient sources, the Achaemenid "Kings of Kings" sometimes honored their followers with jewelry. These gifts befitted not only the receiver's rank but also symbolized his loyalty to the ruler.1 The battle scenes on this torque and pendant suggest they were made for a high-ranking male official, and definitely not for a woman. This was an idea entirely alien to Greek customs: the quantity of jewelry worn by high-ranking dignitaries in an Achaemenid battle-line gave a splendid and sparkling impression, prompting Alexander the Great at the battle at Issos to misinterpret the shining gold of his Asiatic opponents as a sign of their effeminacy and to spur his troops on with the expectation of rich booty.2

Although almost entirely composed of Achaemenid motifs, this pectoral has undeniable Egyptian affiliations.3 The type of the pendant finds a parallel on the statue of an Egyptian official of the Achaemenid era who wears an Egyptian pectoral depicting Egyptian deities together with a Persian torque, a piece he was allowed to wear by explicit permission of the king.4 The cloisonn technique of the Shumei pectoral is likewise attested in Egyptian art; a famous inscription of Darius the Great from Susa mentions Egyptian goldsmiths being in Achaemenid service.5 Even such a detail as the tiny foliage of Egyptian Nymphaea nelumbo with turned-up tips, which borders the lower register on the torque, was widely used in Achaemenid ateliers and occurs in a technically quite similar execution on a pair of late Achaemenid earrings from Susa.6 On the torque the formerly Egyptian motif was combined with typical Near Eastern "stepped embattlements," which function as central veins of the leaves. In contrast to Near Eastern examples, though, this frieze has narrow interstices between the individual leaves, a detail most likely drawn from Greek "egg-and-dart" friezes.7 Therefore, this unobtrusive ornament likely reveals the decorative heritage of no fewer than three cultures. The band of rectangles with indented contours in the register above also has a perfect parallel on the above-named earrings from Susa.

Unfortunately Achaemenid art is extremely difficult to date, but in this case the technical analogies suggest a late Achaemenid attribution, to the fourth century B.C., before the collapse of the empire.8

The most extraordinary elements of this piece are the figural representations. In the upper section of the pendant, between two ducks, is a winged god that is half-human and half-bird, a type of imagery usually associated with Ahura Mazda. Protomes of a similar deity without wings appear in the tiny crescent medallions which border the pendant and the tubular upper part of the torque itself.9 Originally the central Ahura Mazda was abundantly decorated with glass inlays, and the artist's brilliance is evident in the use of a millefiori technique for the representation of the god's face.

The same technique was used in an even more spectacular fashion to characterize the Persian trappings10 and the heads of the horses in the pendant's lower register. This miniature frieze depicts a battle between two horseman and two infantrymen. The artist took care to differentiate the riders not only by their weaponry and horses but even by their saddle equipment. The high rank of the rider on the left is borne out by his infantry guards behind him, who have little balls or "apples" on the lower end of their spears. Such "apple-bearers" (melophoroi) were members of the royal Persian guard, who were used even by Alexander after his conquest of the Persian Empire.11 This rider gallops to the right, shooting an arrow at a fleeing opponent. As part of his Persian costume is a rare representation of an Achaemenid cuirass, with its characteristic high neck protector.12 The skirt of the cuirass made of straps is obviously derived from Greek armor. Other elements of his equipment, such as the notched lower border of his saddle cloth and the ram-head type of horse, reflect Achaemenid traditions.13

The fleeing horseman throws up his right arm in despair. He is represented without a cuirass, and the head of his horse shows the characteristic "Arabian dish." The rider's passionate gesture recalls Graeco-Persian rather than truly Near Eastern art, clearly demonstrating the intrusion of Greek elements.14 The action of an infantryman at the far right is difficult to decipher. Is he fleeing, or is he aiming an Achaemenid battle axe (?) at the head of the fleeing rider?

On the third register of torque are repeated duos of tiny golden horsemen that the goldsmith similarly differentiated between a fleeing rider with his right arm outstretched and an opponent shooting an arrow at him. On the pendant, the tips of both the horses' tails are covered. On the torque, while the horse of the victorious warrior clearly has the bound tail of the Achaemenids and the already introduced ram's head, once again the head of the horse of the pursued is different and its tail is not bound. Again, victor and vanquished are carefully set apart, and the one who flees is clearly an Asiatic but is "less Persian." Could this be a reference to a civil war?

In contrast to the West Asian aspect of the figural representations is an inscription in Greek of its weight on the back of the pendant.15 This suggests that the Shumei torque was at some time in the possession of a Greek. Conversely, every known object that has appeared on the art market and has been linked to this torque is Achaemenid in style. Are we dealing with a Greek who received a torque and bracelets (cat. no. 39) from an Achaemenid king, a man who dressed at least from time to time in an Asiatic manner a

Catalogue Entry

This elaborate gold torque (pectoral) comprises three different parts; a flat collar-like decoration on the front; a long, clasp-like, tubular element that attaches at duck's-head terminals; and a pendant hinged to the front. All surfaces are inlaid with superb designs made of precious gems and glass. The center of the top level of the pendant depicts the face of a god. The left edge of the lowest rank shows the faces of two warriors, two horse heads, and horse harness. The right edge has an image of a soldier. These figures, and the pants worn by the soldier on the right are depicted in extremely detailed mosaic glass patterns, which reveal superior technical achievements.

Catalogue Entry(Bac#033)

ca. 4th century B.C.

Gold, turquoise, carnelian, lapis-lazuli, glass

Torque: L. 26.0 cm, W. 25.7 cm

Pendant: L. 4.5 cm, W. 6.0 cm

[see p. 207]

解説(古代バクトリア遺宝展pp. 162)

MIHO MUSEUM所蔵

ギリシャ語銘文の刻まれたアケメネス朝時代のトルクについて

ポール・ベルナール(元アフガニスタン考古調査フランス派遣団々長)

稲垣 肇(MIHO MUSEUM学芸員)

作品33の「ペンダント付トルク」は多色の貴石で象嵌されたアケメネス朝時代のもので、エジプトの宝飾工房1) の作と考えられる、大変珍しいものである。興味深いことに後にこれにギリシャ人が重量を示す銘文を刻んでいるのである。この大型のトルク(直径26 cm)は三つの部分から成り立っている。(a)二つのアヒル頭部のついた襟飾の部分、(b)その前の幅が広く四列に装飾を施した、環の四分の三を占める胸飾の部分、c最後にトルクに蝶番で提げられた矩形のペンダント部分(4.5×6.0 cm)である(48頁参照)。このトルクの象嵌はセパレーションで区切られており、準貴石と有色のガラスが嵌め込まれている。

1. トルクのかたち:アケメネス朝ペルシャとエジプト

本作品の特徴は第一に、知られるかぎりでのアケメネス朝ペルシャのどのトルクにも類品がないということである。アケメネス朝のトルクと言えば、ペルセポリスの浮彫に見られる大王の宮廷に侍るペルシャの太守やメディア人の着けているものを想起する。これらは大きな固くて丸い首飾であり、二つの種類に分けられる。「謁見の間」アパダナに見られるものは丸い断面をもったもので、2) 稀に捻られたものもある。「三重の門」トリピュロンに見られるものは主に幅広の平らなリボン状のもので、両端が細くなっている。3) 他は等しい幅をもったものである。実物として知られているものは断面が円形で前の部分が開いた環4) であり、その両端は動物意匠で装飾されている。

言うまでもなく矩形のペンダントの装飾も類例がない。一方で二つのはんだ付けされた部分は互いに大変異なっている。環の四分の三を占める大きな胸飾の部分は、四つの装飾帯で内側から外側へと続いている。(a)小三角形の列、(b)逃げる騎兵とそれを追って弓を引く騎兵の列、c内湾した菱形のフリーズ、(d)各々の中央に銃眼意匠を施した二重の蓮弁の列である。トルクの短い部分、襟飾は管状でその末端に付けられた二つのアヒルの平たい嘴で前の部分にはんだ付けされている。これを着けた場合、その襟飾の部分は髪の毛で隠れて見えなくなり、両端のアヒルの頭が鎖骨の高さに来る。この襟飾の部分は、三角形の帯二列に挟まれた、三日月の上に神霊あるいは王の胸像を載せた意匠を含むメダイオンが24個並ぶフリーズで装飾されている。このメダイオンはペンダントの周りにも見られる。

この稀有なトルクは唯一の類例をもっている。それはフロレンスのエジプト博物館所蔵、黒い花崗岩で作られたエジプト第27王朝の身分の高い太守の胸像である。5) 胸の上の方に半円形の幅広の板を鎖骨の高さに掛けているが、それは両端をライオン頭部で装飾した管につけられている。この管は人物の耳の後ろに垂れる鬘から突き出ている。G. ボッティはこのトルクはエジプトのものとは共通点がなく、むしろペルセポリスの平らなトルクに近い「純粋なペルシャ」様式に分類されるとしている。しかし本作品は、大きさは異なっているが、このトルクの二つの部分と類似し、しかもペルセポリスのトルクとは間違いなく様式上相違している。また同様に、このトルクの原型の成立にエジプトの要素が全くなかったとは言いがたい。というのは上記の例がペルシャの支配下にあったエジプトの高官のものであったことに加え、本作品には、神霊の表現をもった矩形のペンダントが付けられており、更にこれには明らかにエジプトの伝統的なモザイクガラス技法が使われているということである。このような一つの構成された宝飾品ができる前にエジプトとペルシャの宝飾品が行き来したことが考えられる。ブルックリン博物館所蔵の、アケメネス朝支配下のエジプトの財務長官プタァ・ホテプの像(fig. 1)はペルシャ・エジプト型の衣装をまとい、二つの宝飾品を着けてエジプトとペルシャに従属していることを象徴している。一つは矩形の板でエジプトの典型的なものであり、もう一つはアケメネス朝の大きなトルクで動物の小像・・二頭の向き合う野生山羊がつけられており、大王がその人物を信任した徴に授けたものである(fig. 2)。6)

エジプトではペンダントを王や神霊を含む儀式の意匠で装飾した。7) 本作品にイラン民族の最高神アフラマズダが表現されているのは偶然ではない。それは王侯の姿を胸像で表し、ここに見られるようにしばしば二対の翼と尾羽をつけている。さし上げた手は、祈りあるいは守護を表すもので、左手には三角形の花を持っている。ペンダントの三辺を囲む16のメダイオンには、三日月の上に出現するアフラマズダと同じ姿勢をとった人物が繰り返し表現され、トルコ石が象嵌されている。この意匠は襟飾の部分にも見られる。

2. 象嵌装飾

本作品は色付きの石(トルコ石、ラピスラズリ、カーネリアン)や色付きのガラスが、小さい金板のセパレーターあるいは地金を彫りこんで象嵌されている。象嵌の彩色ガラスにはいわゆる「モザイクガラス」8) の技法を使ったものがあり、逃げる歩兵と騎兵のズボンや靴、眼や馬具を表現した馬の頭部、アフラマズダの顔面9) などに極めて微細な表現を可能としている。

モザイクガラスはエジプトで、特にプトレマイオス期からローマ時代に大きく発達した。ネクタネボ二世(前360~前343)のナオス(祠堂)の王名にモザイクガラスが使われていることは銘記すべきである。10)

エジプトの伝統に由来する要素とアケメネス朝の要素が様式や装飾に込められていることは、これがエジプト王の宝飾工房でアケメネス朝の図像に似せて製作され、スーサなどのペルシャ帝国の中心にそれがもたらされたのではないかという仮説を彷彿させる。スーサのダレイオスの宮殿建設及び装飾、11) ペルセポリスのエラム語のタブレット12) などにエジプトの金細工師が導入されたことが分かる。

アケメネスの金細工師は象嵌技法を頻繁に使った。スーサのアクロポリスで発掘された豪華な墓はアケメネス朝の末期に相当する。13) その副葬品にはこのセパレーターによる象嵌技法をふんだんに使った、トルク、腕輪、イヤリング、様々なビーズなどがあるが、これらに同系の意匠が見られる。この、簡素な装飾ではなく人物や動物が象嵌技法で表されている類例は稀であり、その主なものは、(a)アフラマズダを表した円形のボタン型アプリケ(fig. 3)、14) (b)アルマヴィール(アルメニア)出土の横たわる二羽の鳥をあしらった胸飾、15) cヴァニ(コルチド)由来の二頭のグリフィンと二羽の鳥をあしらった台形の胸飾、16) (d)バクトリア北部のタフティ・サンギーンで発掘された、ドロメダリー種の駱駝を牽く遊牧系の人物をあしらった金の奉納板17) である。

3. ペンダントの図像、東洋人の戦闘場面

アケメネス朝美術の金工品や貴石彫刻に見られる闘争場面の中で、本作品は5人で構成された場面やその含意の点で卓越している。この場面の中心はすべて東洋人であり、2人の騎兵、追撃するものと追われるものとである。アケメネス朝美術の戦闘場面は通常東洋人とギリシャ人の戦いであり、後者が必然的に敗者とされているのに対し、本作品の主題は頻繁に見られるものではないが、希少ではない。常に北方や東方に遊牧民侵入の脅威をもっていた帝国の状況は、東洋人の間の闘争場面を描いたアケメネス朝美術の図像表現を説明する。

明らかにこの金細工師は遊牧民とその敵対者の区別を、眼に見える形で(上衣やズボンを)表現することに気を配っている。追撃する者はその上衣の上に鎧を着け、敗走する者と区別されている。その鎧はアケメネス朝特有のもので、背中の部分が高くなってうなじを防御している。18) 左の歩兵はより簡素な鎧を着けており、うなじを防御する部分はついていない。彼らは顎まで覆う丸いものをつけており、これは間違いなくヘルメットを表している。19) 一方、敗走する兵士は遊牧民族の伝統的なバシリクをつけている。それは柔らかいフェルトあるいは皮で作られた、頬とうなじを覆い頭の上が膨らんでいるものである。20) 騎兵の持つ弓はどちらも二重に湾曲した遊牧民のものである。また馬の種類と馬具の違いをも表現する工夫がなされている。勝者の馬の鼻柱は丸い線を描き、アケメネス朝美術に見られるイランの馬の特徴を表している。敗走する騎兵の馬の鼻柱の線は真っ直ぐであり、「アラビア種」の馬21) を表している。ペルセポリスの浮彫にも、王の馬やアナトリアの使節の馬は鼻柱を丸く描かれている22) のに対し、シリア、リビアやトラキアの使節の馬はギリシャ美術で描かれる馬に近く、23) 中央アジアの使節の馬はアラビア種の馬に似ている。24) 本作品のフリーズに描かれた敗走する騎兵を追撃する騎兵の馬は、その尻尾が縛られている。ペンダントの勝者の馬に敷かれた鞍敷はコンマ意匠で縁どりされ、敗走する騎兵の馬は単純な波打つ輪郭の鞍敷となっている。

4. アケメネス朝末期の年代判定とギリシャの影響

本作品は概ねアケメネス朝末期のものとされているが、これを細部の検討によってより明確にしたい。

戦闘場面で、右端に見える逃げる歩兵の輪郭に現れた伝統的な表現に反し、前に傾いた体勢はこの追撃の瞬間を捉えている。その後ろに向けられた顔は追い迫る馬上の騎兵をよく見ようとしているのである。これらすべてはアケメネス朝の固い線を破っており、ギリシャの写実の心をもった金細工師の手になることを他にして、説明がつかない。

ペンダントと胸飾に見られる逃げる騎兵の体勢にも、ギリシャの図像から借用した要素を見ることができる。25) それは追っ手の方を振り向き腕を伸ばす恐怖や哀願の仕草である。事実この仕草はギリシャの図像の中に見出される。ナポリの博物館所蔵のアレクサンダー・モザイクに描かれた、戦車に乗ってダレイオス三世が逃げる場面がそれである。26) しかしこの仕草は西アジアでも、特に新アッシリアの美術で同様の心情を表現するものであった。27) これはエルミタージュ美術館所蔵、アケメネス朝の貴石彫刻にも見られる。28) この西アジアの要素がギリシャに借用されたとしても、本作品はアケメネス朝の要素は少なく、人物は型破りの自然な表現であり、単にギリシャからその様式を借用しただけでは表現し得ないものである。

従って本作品の様式は前5世紀の終わりから前4世紀初めに位置付けるべきであろう。

5. 工房の所在、スーサか?

本作品が作られた工房の所在が未だ疑問として残っているが、それは同じMIHO MUSEUMの野生山羊装飾の一対の腕輪と共通点をもっており、29) これらは明らかに、すでに触れたスーサのアケメネス朝時代の墓(fig. 4)から出土した宝飾品に見られるものである。その要素は本作品の胸飾部の中央フリーズに見られる内湾した菱形の意匠である。これはスーサ出土のトルク(fig. 5)30) のライオンの鬣の後ろにも見られる(fig. 6)。31) ここにはどちらもラピスラズリやトルコ石を象嵌し、菱形の中央には鋲が打たれている。32) 三日月の上に乗るアフラマズダの姿を内包するメダイオンの列33) が、スーサ出土の一対のボタン34) と、本作品の襟飾及びペンダントの周りの装飾35) に見られる(fig. 3)。また、このトルクのアヒルの首筋に見られる三角形を重ね合わせた意匠は、スーサのトルク(fig. 6)36) 及びブレスレット(fig. 7)37) のライオンの鬣意匠にも見られる。

両者の間には職人技と意匠の同一性が見られ、スーサの同じ工房で作られたものであると想定される。

6. 年代、紀元前4世紀前半

これらの比較が正しければ、これら二つのグループは同時代のものと言うことになる。スーサの墓から出土した副葬品からアラドスのシェケル銀貨38) がみつかったが、これはE. バベロンによって前350~前332年39) のものとされた。これによってこの埋葬墓と副葬品はアケメネス朝末期、前4世紀の第三四半期に相当することになる。

従ってスーサの宝飾品と本作品は、前4世紀の初期からアレクサンダー大王の征服までの時期に置くことができる。我々はこの時期の早い方に相当すると考えたい。

7. ギリシャ語銘文

ペンダントの裏にはギリシャ語でその重さを示す銘文 MN:A:ΔP:ブラックが刻まれていた。MNは「ミナ」を表し、最後の文字の角型のシグマはギリシャ語の数字を表すディガンマ即ち「6」を意味している。40) このことからこれは「1ミナ6ドラクマ」を示している。これには我々は迷わずアッチカの単位を適応すべきであり、ドラクマは4.32グラム、ミナは432グラムに相当する。従ってこの品物の重量は432+26グラム即ち458グラムと記録されているわけである。

これと現在の実際の重量422.5グラムとの差36グラムは、今は失われている8個の垂飾といくつかの象嵌物の重量に相当すると説明できる。貴金属に書かれた重量の表記はそれ自体の重さを表したもので、いかなる差引や代替を許すものではなかった。それ故、これは一族の宝物や国家の宝蔵の管理に関連していたのである。ギリシャ語の銘文が本作品に刻まれた時点で、これはギリシャ人の手に渡っていたのであり、都市41) あるいは王子のものとなったのであろう。もしこのトルクがイランの宝蔵などに収蔵されていたとすれば、その帝国の使用言語(古ペルシャ語、エラム語、バビロニア語、エジプトのヒエログリフ、司法庁の公用語であったアラーム語など)で書かれていた筈である。このトルクにはこの高価な品物に使うギリシャの銘文があやまたず彫りこまれており、これはオリエントのヘレニズム期のものであると考えられる。42)

8. ギリシャ文字の年代

銘文の6個の文字は半草書体であり、注意深く観察すれば、年代の判断材料となる。Mの湾曲した形態は前4世紀から前3世紀前半に使われたものである。他の文字は比較的変化がなかった。縦に二つあるいは三つの点を打って区切る書き方は、ギリシャの登録方法であり、異なる品物を登録する時に必要とされた。

本作品のコロンはそれを使わなければ記述が長くなるところを短くしている。これは、これを刻んだ者が機械的にそのようなコロンを登録リスト作成時に頻繁に使用したことを示している。更に本作品に刻まれた記述は、それを購入した時のものというよりも、ギリシャ人の宝蔵の担当官が収蔵品を検閲する時に付けたものと想像される。従ってこの時期は前325~前275年(更にその後半)が想定される。この時、Mトルクはある状況におかれ、マケドニアのペルシャ帝国征服時の接収品の一つとなったものであろう。

註:

209-210頁の仏文の註を参照。

Fig. 1

プタァ・ホテプ像

ブルックリン美術館蔵

fig. 2

プタァ・ホテプのペンダント

fig. 3

スーサ出土のボタン型のアプリケ

fig. 4

スーサ・アクロポリス出土

アケメネス朝時代の墓

fig. 5

スーサ出土のトルク

fig. 6

スーサ出土のトルク部分

fig. 7

スーサ出土のブレスレット

ペンダント付トルク

ちょっとない首飾と胸飾とペンダントの合体。古代オリエント世界を統一したペルシアでこそ、こんな豪華な宝飾品ができた。注文はペルシア人、細工はギリシア人とエジプト人の工房だろうか。ペンダントも胸飾と首飾部分も“武運長久”や“幸運”を願う意匠で満たされている。ペンダント裏の銘文は、アレクサンドロスの時代以降、これがギリシア人の財宝となったことを物語っている。

Torque (Pectoral) with a Pendant Depicting a Battle

This combination of necklace and pendant is quite extraordinary. Such a splendid treasure could only have been made in Persia, unifier of the ancient Orient. Likely it was ordered by a Persian and made in a workshop by Greek and Egyptian craftsmen. Pendant, front, collar-like necklace, and back neck clasp are rich with designs evoking fortune in battle, long life, and happiness. The inscription on the back of the pendant tells that it was the treasure of Greeks from the Age of Alexander onward.